2-й Московский Императора Николай I кадетский корпус 1849

2-й Московский Императора Николая I кадетский корпус был открыт в Москве под названием 2-й Московский кадетский корпус 6-го декабря 1849 года. Корпус разместили под одной крышей с 1-м Московским кадетским корпусом в здании, известном под названием Головинский дворец или Екатерининские казармы. Корпусной праздник отмечался 6-го декабря.

В 1837 г. Николай I поручил Главному начальнику военно-учебных заведений Великому князю Михаилу Павловичу составить проект устройства в Москве еще одного кадетского корпуса. В конце 1837 г. проект был утвержден. С 1838 г. Московский кадетский корпус стали именовать 1-м Московским кадетским корпусом, а открытие 2-го Московского кадетского корпуса затянулось до конца 1849 года.

Составитель проекта учреждения 2-го Московского кадетского корпуса, Великий князь Михаил Павлович, не дожил до его открытия. Он скончался 28 августа 1849 года. Высоко ценя заслуги в деле руководства военно-учебными заведениями Великого князя Михаила Павловича, который в течение 18 лет “с глубоким чувством долга помогал своему Монарху в великом и трудном деле воспитания будущих офицеров”, Наследник Цесаревич Александр Николаевич, назначенный Главным начальником военно-учебных заведений, приказал во вновь открываемом корпусе так же, как и во всех уже существовавших, поставить бронзовый бюст Михаила Павловича, а под ним на бронзовой доске воспроизвести послание, написанное Михаилом Павловичем – “Прощание с моими детьми военно-учебных заведений”.

Исполняющим обязанности директора 2-го Московского корпуса 1 января 1849 года был назначен полковник Сергей Петрович Озеров, который с 1837 г. состоял личным адъютантом Михаила Павловича, а с 1847 г. – дежурным штаб-офицером при штабе военно-учебных заведений. Полковник С.П.Озеров прибыл в Москву и вступил в командование готовящимся к открытию корпусом в феврале 1849 г. В это время шли работы по перестройке и подготовке к размещению будущего корпуса в той части Екатерининских казарм, которая была отдана 2-му Московскому кадетскому корпусу. Распорядительность и требовательность к строителям и инженерам, принимавшим участие в реконструкции здания, в значительной степени ускорили процесс подготовки помещений кадетского корпуса.

По словам историка 2-го Московского кадетского корпуса полковника Поливанова, Сергей Петрович Озеров, прослуживший в корпусе 12 лет, оставил о себе самую добрую память. В архиве корпуса хранилось большое количество написанных собственноручно С.П.Озеровым различных записок, резолюций, писем к высокопоставленным лицам, к родителям кадет, к офицерам, выпущенным из кадетского корпуса, на русском и французском языках. Все эти документы отличались безукоризненной грамотностью, точным и ясным изложением, великолепным стилем, что было большой редкостью для того времени. Двадцать три года прослужил С.П.Озеров на строевых должностях, прежде чем он был назначен директором кадетского корпуса, и, казалось, эти годы должны были воспитать в нем сухого, педантичного служаку, однако он предстал перед кадетами в качестве умного и исключительно тонкого педагога.

В приказах по корпусу, в личных беседах с ротными командирами, дежурными офицерами он внушал, что не потерпит несправедливости, а тем более жестокости в отношении кадет, что воспитатель не должен забывать, что он заменяет воспитанникам отсутствующих родителей. С.П.Озеров не был ни суровым, ни неприступным начальником, но все без исключения подчиненные чувствовали к нему такое уважение, что не решались, пользуясь его добротой, перейти ту черту, за которой могли бы последовать пренебрежение к его требовательности или просто желание оспорить его приказания.

В том же архиве корпуса хранились письма бывших воспитанников корпуса к Сергею Петровичу Озерову с просьбой об отеческом совете, о том, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Во всех этих письмах выражались слова искренней благодарности к директору корпуса за его умеренную требовательность, заботу и доброту.

В октябре 1849 г. во вновь открывающемся корпусе начались вступительные экзамены и медицинский осмотр детей, определявшихся в корпус на средства дворянства Московской и семи губерний, приписанных ко 2-му Московскому кадетскому корпусу (Вологодской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Казанской и Екатеринославской). Из первого потока были приняты все абитуриенты. Они были разбиты на две группы, из которых более сильная составила 2-й приготовительный класс, а несколько слабее – 1-й приготовительный. Ко дню открытия в корпусе числилось 32 воспитанника, которые стали костяком неранжированной роты. Следует подчеркнуть, что помещение было готово для всех четырех рот, которые должны были составить полный комплект корпуса. Исходя из средств, отпускавшихся на содержание корпуса, набор остальных воспитанников предполагалось производить постепенно. 8 ноября 1849 г. в корпусе начались занятия.

Праздник открытия корпуса был назначен на день тезоименитства Императора Николая Павловича, на 6 декабря 1849 г. Представителем Главного начальника военно-учебных заведений при открытии корпуса был Начальник штаба военно-учебных заведений Я.И.Ростовцев. На торжествах по случаю открытия корпуса присутствовали почетные жители и сановники Москвы, родители и родственники принятых воспитанников.

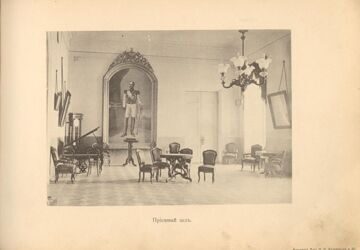

В сборном зале корпуса приглашенные на его открытие поставили свои подписи под протоколом, который гласил: “2-й Московский кадетский корпус открыт повелением благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича 6-го декабря в лето от Рождества Христова 1849. Храм во имя Архистратига Михаила освящал смиренный Филарет - митрополит московский”. Всего свои подписи поставили 127 человек. Торжественный обед для гостей состоялся в расположении 1-го Московского кадетского корпуса, кадеты которого в торжественном строю встречали проходивших гостей и первых воспитанников нового корпуса. Первый тост на приеме генерал-лейтенант Я.И.Ростовцев по традиции произнёс в честь Государя Императора.

Прием воспитанников в корпус продолжался непрерывно. К концу января 1850 г. число воспитанников достигло 54 человек, к концу марта - 74, к концу учебного года - 81. 6-го августа 1850 г. в присутствии генерал-адъютанта Я.И.Ростовцева состоялась передача во 2-й Московский кадетский корпус 17 воспитанников из Разумовского малолетнего отделения во 2 мушкетерскую роту и 200 воспитанников Александринского сиротского института, из которых была образована гренадерская и 1 мушкетерская роты, численностью по 100 человек в каждой. Таким образом, в корпусе было сформировано три строевых роты, составивших батальон. Все переведенные воспитанники были распределены в 1-й, 2-й и 3-й общие классы.

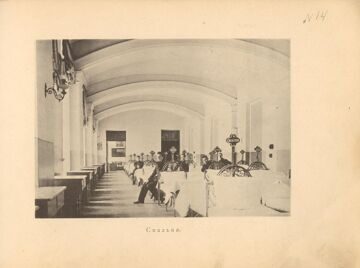

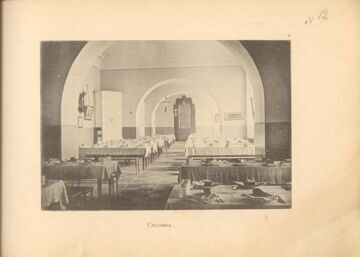

В январе 1850 г. корпус посетил Император Николай I. Общего строевого смотра не производилось. Император осмотрел помещения, залы, столовую, посетил спальни, классы и остался доволен порядком и чистотой в корпусе, здоровым видом новых кадет. К этому времени Николай Павлович уже оценил значение корпусов при подготовке офицеров. Военные кампании, осуществлявшиеся в годы его царствования, показали, что офицеры, получившие образование в корпусах, в большинстве своем проявляли больше находчивости и смекалки, нежели выслужившиеся из рядовых. Поэтому Николай I и стремился к увеличению числа корпусов.

С.П.Озеров подавал пример отеческого обращения с кадетами и требовал того же от всех офицеров. В приказе по корпусу в марте 1850 г. Озеров подчеркивал: “Холодное отправление часов службы, без любви к детям, не поведет к достижению важной цели воспитания, а потому мне желательно, чтобы господа офицеры не ограничивали свои обязанности одним внешним видом, точным исполнением постановленных правил, но принимали бы сердечное участие в воспитанниках, привязали бы их к себе, заслужили бы их полную и чистосердечную откровенность”.

Летом 1851 г. 2-й Московский кадетский корпус впервые вместе с 1-м Московским корпусом был выведен в летний лагерь в район села Коломенское, где усиленно занимался строевой подготовкой. 2-го сентября того же года корпус удостоился похвал императора Николая I во время строевого смотра. Последствием такого успеха корпуса было решение императора пожаловать корпусу знамя и сформировать в корпусе батальон. Знамя в начале декабря прибыло в корпус. Прибивка знамени происходила во вторую годовщину существования корпуса, 6-го декабря 1851 г. В этот день полковник С.П.Озеров был произведен в генерал-майоры и назначен Директором корпуса. Сформирование батальона и пожалование корпусу знамени следовало считать завершением строевой организации корпуса.

Середина 50-х гг. оказалась сложной для поддержания в корпусе строгой дисциплины. Общее состояние российского общества способствовало брожению умов и в кадетском корпусе. “Дошло до моего сведения, - говорилось в одном из приказов директора, - что некоторые воспитанники дозволяют себе иметь книги и выписывать журналы без предварительного на то разрешения инспектора классов, как бы следовало по существующему в военно-учебных заведениях порядку”. В последующих приказах все чаще начинают встречаться сведения о различных беспорядках и проступках кадет: порча и растрата казенных вещей, нарушение установленной формы одежды, составление подложных разрешений на увольнение в город, посещение воспитанниками трактиров, грубое отношение к служителям, заносчивое поведение в отношении начальства, дерзкие выходки против офицеров и преподавателей, обманы и т.д. Происходил рост количества грубых нарушений дисциплины по годам: в 1855 году—2; в 1856—10; в 1858—10; в 1860—10; в 1861 – 25, а в 1862—30.

В апреле 1861 г. С.П.Озеров был произведен в генерал-лейтенанты, а в августе того же года назначен директором Пажеского корпуса, что следовало рассматривать как значительное повышение по службе. В ноябре 1861 г. Озеров простился с созданным им учебным заведением.

Каждая рота корпуса состояла из четырех отделений, и в первые годы существования корпуса рота делилась по отделениям не по возрасту или классам, в которых обучались кадеты, а по ранжиру, внешнему виду и уровню строевой подготовки. Все новички, какого бы возраста они ни были, обязательно зачислялись сначала в неранжированную роту и до времени усвоения ими элементарных строевых приемов носили форменную одежду без плечевых погон и в увольнение не отпускались. В каждом отделении состояли мальчики различных классов. В зависимости от возраста и строевых способностей кадет переводили в строевые роты, не соблюдая порядка нумерации рот, т.е. кадет, минуя младшую роту, мог оказаться в старшей. При довольно быстром росте кадет состав ротных отделений менялся после каждой новой ранжировки, которая проводилась по несколько раз в год. Вследствие этого в каждой из рот находились ученики самых различных классов. Подобная пестрота усиливалась еще и тем, что воспитанники старших классов, получая за успехи в учебе и хорошее поведение звания ефрейторов, унтер-офицеров и фельдфебелей, распределялись поровну по всем ротам с тем, чтобы помогать ротным и отделенным командирам в воспитании кадет. При таком порядке воспитанники могли переходить из старших рот в младшие и оставаться в одной и той же роте много лет. Только в часы классных уроков кадеты сходились в классные группы, все же остальное время они жили в отделениях своих рот.

Учебная программа 2-го кадетского корпуса состояла из трех курсов: элементарного, общеобразовательного и специального. Для элементарного и общеобразовательного курсов отводилось 6 классов, называвшихся “приготовительными” и “общими”. Сначала было 2 приготовительных класса и 4 общих, позднее один приготовительный класс был сокращен, но до 5-ти были увеличены общие классы. Слабые по способностям ученики могли оставаться в каждом классе до 2-х лет. Специальный курс состоял из 2-х обязательных классов - I и II специальных, и одного необязательного - IIIспециального, в который кадеты поступали по собственному желанию для получения более основательных военных знаний.

В июле 1854 г. состоялся первый выпуск из II специального класса в офицеры, а лучшие ученики, добровольно перешедшие в III специальный класс, получили нашитые на левые рукава золотые шевроны. Воспитанниками III специального класса гордились и начальство, и преподаватели, и в особенности кадеты.

Третий специальный класс в кадетских корпусах был любимым детищем Главного начальника военно-учебных заведений Якова Ивановича Ростовцева. В этом классе кадеты получали великолепную подготовку, и некоторые из них по своей общеобразовательной и военной подготовке начинали превосходить отдельных преподавателей кадетского корпуса. Воспитанники этого класса должны были завершить пройденный ими курс по русскому языку самостоятельным сочинением, которое показало бы умение выпускника ясно и последовательно излагать свои мысли; по одному из иностранных языков – переводом большой статьи с русского на иностранный язык; по тактике, артиллерии и фортификации научиться решать практические задачи. В Ш специальном классе было три отделения: генерального штаба (здесь требовались знания военной истории и самостоятельное сочинение по какой-либо военной операции); артиллерийское (высшая математика) и инженерное (архитектура, строительное искусство, начертательная геометрия). Учебные руководства, выдававшиеся кадетам Ш специального курса на время учебы, становились их собственностью.

Это был “золотой фонд” кадетского корпуса. В 1855 г. состоялся первый выпуск из III специального класса. Окончившие курс по 1 разряду, получили чины прапорщиков гвардии, либо подпоручиков артиллерии или поручиков армии. Кадеты, окончившие курс II специального класса, выпускались в артиллерию и в армию, в зависимости от достигнутых успехов. Содержание III специальных классов дорого обходилось казне, но зато армия получала хорошо образованных офицеров.

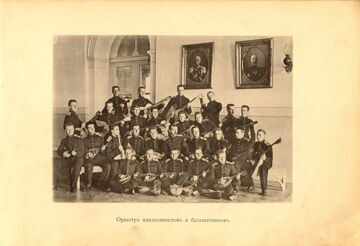

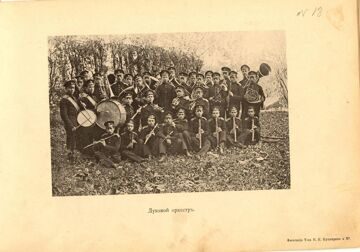

Первым инспектором классов кадетского корпуса был Николай Иванович де Витт. Воспитание он получил в артиллерийском училище, после чего с успехом окончил артиллерийскую академию. В кадетский корпус он пришел в 1849 г. в чине штабс-капитана, потом довольно быстро получил чины капитана и полковника и прослужил в корпусе до 1863 года. Николай Иванович пользовался полным доверием С. П. Озерова, уважением преподавателей и почти всеобщей любовью кадет. Сам он никогда в корпусе не преподавал ни одного учебного предмета, но был вполне компетентен во всех математических предметах и в военных науках. Усилиями де Витта в корпус были привлечены одни из самых лучших преподавателей г. Москвы. Де Витт редко посещал классные занятия, зато ревностно следил за выставлявшимися преподавателями баллами, требовал частой аттестации кадет по различным предметам. Его усилиями при корпусе был разбит ботанический сад с оранжереями, где кадеты занимались ботаникой, процветали хор, струнный и духовой оркестры. В корпусе давали балы, привлекавшие избранное московское общество. Во второй половине 50-х гг. с разрешения директора в корпусе стал выходить литературно-художественный кадетский журнал, одним из организаторов которого был кадет Петр Суворов. Однако вскоре журнал принял полемический характер, и выпуск его был прекращен.

Первым батальонным командиром в корпусе был полковник Павел Львович Лобко. Влияние батальонного командира на жизнь кадет ощущалось ежедневно – и в будни, и в праздничные дни. Батальонный командир отвечал за физическое и нравственное воспитание кадет, за строевую подготовку в корпусе. От батальонного командира зависела методика и практика обучения кадет строевой подготовке, общий подход к этому важному в то время делу подготовки будущих офицеров. При П.Л.Лобко обучение “строю” не доводило кадет до большого утомления и изнеможения. Строевые упражнения той эпохи были сложны и трудны. Тесная аммуниция, каска с султаном и ружье со штыком представляли в совокупности значительную тяжесть. В свою очередь, движения воспитанника в строю должны были отличаться механической точностью и молодцеватостью. Равнение “строя в струнку, изучение разнообразных приемов, маршировка тихим, учебным, скорым, вольным, беглым шагом, церемониальные марши развернутым строем и сомкнутыми колоннами, всевозможные тактические перестроения”, - все это достигалось ценою долгих и упорных тренировок. От батальонного командира зависело так организовать обучение, чтобы батальон при выполнении команд был единым организмом. Представляя батальон на строевой смотр Императору, командир батальона испытывал трепет от того, как воспримет Император строевую подготовку кадет. От этого зависела судьба кадетского корпуса, его директора и самого батальонного командира.

Сменивший Лобко батальонный командир П.И.Гонольд отличался крайним педантизмом и никогда не заканчивал строевые занятия раньше срока. Более того, он еще стремился затянуть их. Главную муку кадеты претерпевали во время подгонки амуниции: по целым часам кадеты должны были стоять в строю по стойке “смирно”, пока патронные сумки всего батальона не будут выровнены так, чтобы образовать одну прямую линию от одного фланга строя до другого.

Во 2-м Московском корпусе было много преподавателей, имена которых пользовались почетной известностью и в педагогическом мире, и в литературном. Одним из самых выдающихся преподавателей был преподаватель литературы Павел Ефимович Басистов, автор “Хрестоматии для средних учебных заведений”, “Очерков жизни и сочинений Жуковского”. Его статьи историко-литературного содержания в 60-х годах Х1Х в. публиковались в “Отечественных Записках”, в “Санкт-Петербургских Ведомостях”. Программа теории словесности в тогдашних корпусах охватывала все виды литературного творчества, требовала ознакомления учеников со всеми выдающимися произведениями российских поэтов и писателей. Общепринятых учебников не было, и преподаватели составляли конспекты, наполненные теоретическими определениями и перечислением авторов произведений. Ученики были вынуждены заучивать конспекты наизусть, и зачастую они не имели понятия о том, что они учили. Басистов же настолько творчески подходил к преподаванию своего предмета, что словесность была одним из самых любимых предметов в корпусе. Темы, предлагавшиеся Басистовым в III специальном классе для годовых работ (например, “Классическая трагедия древних греков и ее переход в ложноклассическую у новых народов”), увлекали кадет и заставляли пользоваться литературой на разных языках, которые они изучали в корпусе.

Русский язык в младших классах преподавал капитан Константин Васильевич Измайлов, добрый и справедливый учитель. Математику в младших и средних классах преподавал капитан П.А.Чирков, старавшийся на годичных экзаменах выручать всех без исключения кадет. Учителем географии был Ардальон Алексеевич Граников, любивший каждое лето совершать путешествия по Poccии. С результатами своих путешествий он знакомил кадет.

Алгебру и высшую математику преподавал Н.А.Усов. Пылкий по темпераменту, он наводил страх на нерадивых кадет. Если у большинства преподавателей не знающий урока ученик мог увернуться, сославшись на головную боль, то в присутствии Усова язык у кадета прилипал к гортани, и привычные отговорки вылетали из головы. Особенно страшна была мораль, которую Усов читал кадету в присутствии всего класса, большинство из которого боялось вызова к доске. Но кадеты – большие мастера подмечать слабости преподавателей, они и к Усову нашли подход, Усов был исключительно любознательным человеком, и кадеты, зная эту его слабость, собирали, где только было возможно, к его урокам различные книги и выкладывали их на первые столы. И если они попадали в точку, и Усов проявлял интерес к какой-либо книге, вызванные к доске были спасены, поскольку преподаватель уносился в другой мир, не замечая того, что происходило в классе. Усов очень ценил способных и талантливых учеников и всячески протежировал им во время обучения в корпусе. Были случаи, когда для поддержания способного кадета он мог во время годового экзамена намеренно завысить оценку и даже выставить полные 12 баллов, будучи уверенным в том, что такое поощрение обязательно сыграет свою положительную роль в жизни кадета, которому выставлена столь высокая оценка.

Тип “старого кадета”, умудренного опытом, или иначе “закала”, выработался не в этом заведении, но он получил здесь право гражданства с той самой минуты, когда с переводом в корпус воспитанников Александринского сиротского института сформировался батальон. Идеальный образ “старого кадета” складывался из презрения ко всему, что отзывалось изнеженностью, преклонением перед физической силой, удальством и военной выправкой. Строевик, отлично вытягивающий носок ноги и подтягивающий приклад ружья так, чтобы оно не колебалось, имел предпочтение перед кадетом, свободно разговаривающим на французском языке. Эти взгляды рельефно выражены в песне “Старый кадет”. Никто не знал, где эта песня была сложена, но “закалы” её любили:

Однообразно, тихо, скучно

Проходит для кадета день:

Придешь ли в камеры—там душно,

Придешь ли в классы—жарко, лень!

Положим, что носок мне нужен,

Приклад готов я подтянуть!

За что ж терять обед и ужин,

За ланг франсез какой-нибудь!

Хотя “старые кадеты” не пользовались доминирующим влиянием во 2-м Московском кадетском корпусе, товарищи по корпусу симпатизировали им. Те из великовозрастных кадет, которые не желали утруждать себя учебой, могли на предложение преподавателя отвечать заданный урок спокойно заявить: “Я в гарнизон” и сесть на место. В данном случае подразумевались гарнизоны местных войск, куда выпускались кадеты общих классов, не подававшие надежд на переход в 1-й специальный класс. Хороший строевик, физически развитый кадет мог свободно добраться до выпуска офицером в гарнизон, не утруждая себя учебой в выпускном классе. Вместе с тем, на фоне “старых кадет” появлялись воспитанники, которые перейдя в 1-й специальный класс, начинали блистать своими учебными успехами. Лучшие кадеты, назначенные исполнять должности унтер-офицеров, фельдфебелей, содействовали воспитанию кадет в младших ротах.

На протяжении первых лет существования, благодаря усилиям С.П.Озерова, в корпусе не было отмечено случаев серьезных нарушений дисциплины. Кадеты не допускали грубостей в отношении ротных командиров. Пререкания с ротными командирами и офицерами, преподавателями в годы командования корпусом Озерова не были характерными для корпуса. В худшую сторону выделялись только воспитанники, переведенные в корпус из Александринского сиротского института. В отношении нарушителей дисциплины некоторые командиры рот прибегали к наказанию розгами, “надиранию” ушей или ставили провинившихся кадет на долгий штраф. При этом директор корпуса в известность об этих наказаниях в большинстве случаев не ставился.

Давая оценку командирам рот, выпускники корпуса, в первую очередь, отмечали, что каждый из них прежде всего старался довести свою роту до высшей степени строевой подтянутости и выправки, т.е. до совершенства всех строевых приемов, до совершенства в ношении форменной одежды. Нравственное воспитание, главным образом, заключалось в том, чтобы кадет умел кратко отвечать на вопросы старших, держа руки по швам. Если кадеты показывали излишнюю откровенность, правдивость, это почиталось признаком своеволия и разгильдяйства. Либерально настроенные офицеры в корпусе не задерживались. От них старались избавиться при первом случае.

Каждый из ротных офицеров имел под своим непосредственным начальством одно из четырех отделений роты. Как отмечалось выше, во 2-м Московском кадетском корпусе рота делилась на отделения по общему ранжиру, и в каждом отделении состояли мальчики различных классов. При таком формировании отделений офицеры не касались учебного процесса, и поэтому разношерстность состава отделений не представляла неудобства для офицеров. Обязанности ротного офицера, помимо очередного дежурства, сводились к тому, чтобы обучать свое отделение одиночной строевой подготовке, движению в строю и различным видам перестроения. Так называемое “словесное ученье”, которое осуществлял офицер, состояло в изучении имен всех лиц царской фамилии и высшего военного командования. Так как состав ротных отделений менялся после каждой ранжировки, связь офицеров со своим отделением была весьма слабая, зачастую кадеты не могли припомнить, в чьих отделениях находились они в разное время.

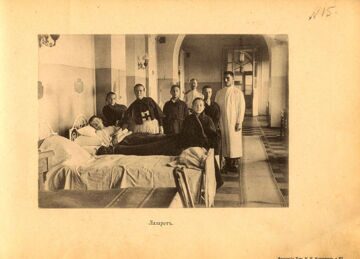

Довольно противоречивую характеристику дали выпускники 2-го Московского кадетского корпуса первому ротному командиру капитану М.Я.Зейну. Зейн умело обучал кадет “фронту” и танцам, не жалея своего времени, проводил свои свободные часы среди кадет, обучая их различным играм: чехарде, игре в мяч, во всадников и т.д. Зейн проявлял трогательную заботу о больных кадетах своей роты, посещая их в лазарете. Умным и заботливым начальником были очарованы и родители некоторых кадет. Сами кадеты, первоначально проникшиеся к Зейну большой любовью, были крайне удивлены, когда со временем Зейн стал относиться к ним с жестокостью и садизмом. Чувство любви стало заслоняться все возрастающим страхом, а позднее перешло во всеобщую ненависть. При малейшей провинности Зейн подвергал кадет своей роты так называемому “шельмованию”. В случае какого-либо общего беспорядка Зейн выстраивал роту в круг, приказывал кадетам брать своих соседей слева и справа за уши и дергать по команде: “Влево! Вправо! Влево! Вправо!”. По субботам устраивались субботники, когда кадеты делились на хорошо успевающих и получивших неудовлетворительные баллы. В зависимости от оценок кадеты выстраивались в несколько шеренг и потом объявлялось наказание: “Первой шеренге - пять розг, второй - десять, третьей – пятнадцать” и т.д. Экзекуция проводилась под барабанный бой. “Освежив” таким образом лентяев, Зейн раскланивался с ними, говоря: “До следующей субботы. Можете идти”. Директор корпуса настолько хорошо относился к Зейну, что не хотел верить в доходившие до него слухи о зверствах Зейна. Однако, в конечном счете, Зейн был признан больным и уволен со службы.

По мнению выпускников корпуса, одним из самых выдающихся ротных командиров был Александр Павлович Ломанский. Еще до поступления корпус он уже три года преподавал математику в дивизионной артиллерийской школе. В корпусе помимо преподавания математики он много работал над географией России, составил карты морского и речного судоходства, искусственных водных путей с отражением на них торговых портов и пристаней. Любознательность Ломанского, разнообразие его интересов, спокойный характер, ровное, вежливое отношение к кадетам снискали ему всеобщее уважение.

6 октября 1861 г. Директором 2-го Московского кадетского корпуса был назначен генерал-майор Александр Васильевич Фрейган. Воспитанник Пажеского корпуса и Николаевской академии Генерального штаба, он прошел длинную строевую и боевую службу преимущественно на Кавказе. Назначение А.В.Фрейгана по времени совпало со слухами о возможном преобразовании кадетских корпусов в гимназии. Эти слухи дошли и до кадет, что привело к падению дисциплины. В начале 1862 г. в приказах по корпусу фиксируются случаи самовольных отлучек из корпуса, игра в карты. Самовольный уход из корпуса был совершенно новым явлением для кадетского корпуса. Виновным в этом проступке снижались баллы за поведение. В приказе по корпусу от 1 февраля 1862 г. было объявлено о снижении по одному баллу за поведение троим кадетам за самовольный уход из классов и игру в карты, 9 февраля были наказаны трое других кадет, которые ушли из корпуса в 10 часов вечера, а вернулись в 4-м часу утра. Двум из них было снижено по одному баллу за поведение, а родителям третьего предложили взять его из корпуса. В этот же период З воспитанника III специального класса и среди них один фельдфебель были выпущены по программе II специального курса. Такое могло произойти только в результате столкновения этих выпускников с кем-нибудь из офицеров.

Во время инспекторской проверки, состоявшейся в конце 1862 г., инспектировавшие отметили нарушение воспитанниками установленной формы одежды, правил приличия и учтивости, отсутствие уважения к старшим. С учетом этих нарушений инспектирующий принял решение всем воспитанникам 3-й роты сбавить по одному баллу за поведение и лишить всю роту отпуска в город на два месяца.

С 1863 г. началось преобразование российских кадетских корпусов в военные гимназии. Преобразование 2-го Московского кадетского корпуса в военную гимназию было назначено на лето 1864 г.

Летом 1863 года прошёл последний выход корпуса в батальонном составе в лагерь в селе Коломенском, и там же 9-го августа состоялся последний высочайший смотр, на котором все три Московских корпуса были “найдены в отличном во всех отношениях порядке”, за что объявлено Монаршее благоволение директорам и батальонным командирам корпусов. В день императорского смотра во 2-м Московском кадетском корпусе состоялось последнее производство 32 кадет в офицеры. Вслед за этим всех воспитанников специальных классов перевели частично в Михайловское артиллерийское (10 чел.), а большинство (47 чел.) – во вновь открытое в Москве Александровское военное училище, размещенное в здание упраздненного Александринского сиротского кадетского корпуса, 122 воспитанника которого был зачислены во 2-й Московский кадетский корпус.

10 июня 1864 г. в должность директора 2-й Московской военной гимназии вступил Петр Иванович Мезенцов, окончивший в 1846 г. с отличием курс Военной академии, и почти всю свою службу проведший при главном штабе.

Приказом военного министра от 17 мая 1864 г. в бывшем кадетском корпусе отменялся батальонный состав, знамя помещалось на хранение в корпусную церквь, а 4 рота переформировывалась в три возраста: старший, средний и младший. 16 июня воспитанники, не взятые родителями на каникулы, выступили в лагерь без знамени, ружей и музыки, в летних матросских рубашках, в сопровождении офицеров в сюртуках. Отныне лагерь предназначался не для строевых и тактических занятий, а должен был служить дачей. В первое лето воспитанники разместились еще в прежних полотняных палатках, а уже на следующий год были построены деревянные бараки.

Лагерная местность при участии воспитанников и воспитателей постепенно стала обсаживаться деревьями, кустами, украшаться цветочными клумбами, а плац был засыпан песком, покрылся зеленою травой; между бараками стали появляться кегельбаны и другие приспособления для летних игр. Лагерное время делилось на учебные занятия под руководством воспитателей, в первую очередь, с отстающими в учебе, и на развлечения, которым старались по возможности придать образовательный характер. Самыми полезными из таких развлечений были различные экскурсии, как на небольшие, так и на большие расстояния. Ближние экскурсии проводились ежедневно для изучения московской флоры и фауны. Воспитанники ходили на эти экскурсии с большим желанием, запасаясь сачками для ловли бабочек и различных насекомых, жестяными банками и коробками для сбора растений и хранения насекомых.

Во время пребывания кадет в лагере между ними и местными жителями возникали драки из-за того, что кадеты периодически осуществляли набеги на близлежащие сады и огороды, воровали огурцы, яблоки, малину. Крестьяне возмущались не столько хищением овощей, ягод и фруктов, сколько тем, что вытаптывались поля, ломались кусты и деревья.

Дальние экскурсии, продолжавшиеся до пяти дней, имели целью ознакомление с географическими и историческими окрестностями Москвы (Фили, Поклонная гора, Тушино, село Архангельское), монастырями (Троице-Сергиевский, Ново-Иерусалимский, Николо-Угрешский), с фабриками и заводами Московского и Богородского уездов. Дальними экскурсиями руководили преподаватели истории, географии и физики. Перед экскурсией проводилась беседа с воспитанниками, а после экскурсии им предлагалось написать сочинение о совершенной поездке. Во время экскурсий кадеты ночевали либо в избах, отведенных старостами сел, либо на сеновалах. Группу в 12-15 человек сопровождала подвода с провиантом, самоваром и небольшим котлом. Пища готовилась на костре, кадеты были очень рады таким походным условиям.

П.И.Мезенцов, несмотря на трудности, связанные с преобразованием одного типа учебного заведения в другой, сумел сплотить вокруг себя преподавателей и грамотно организовать учебный процесс. Его заслугой было то, что он привел в корпус несколько выдающихся преподавателей, которые сумели наладить в гимназии учебный процесс: капитана А.И.Хотяинцева, кандидата университета, выпускника Академии генерального штаба; В.А.Бернгарта, кандидата Московского университета, выпускника III специального класса 2-го Московского кадетского корпуса (1858) и воспитанника артиллерийской академии; И.И.Вавилова, кандидата Петербургского университета, известного преподавателя естествознания.

Благодаря инициативе инспектора классов полковника Чепелевского, 2-я Московская военная гимназия ранее других учебных заведений завела у себя так называемый “волшебный фонарь” и теневые картины для наглядного ознакомления учеников с миром растений и животных, с характерными географическими регионами, с костюмами древних народов, с портретами исторических деятелей, с картинами исторических событий и проч.

Д.П.Езучевский прослужил в гимназии весь мезенцовский период, и по своему влиянию на воспитанников многими выпускниками гимназии он ставится на первое место среди преподавателей и воспитателей. Как преподаватель он был чрезвычайно требователен, но кадеты, чувствуя его умственную силу, подчинялись его требованиям беспрекословно и стремились познать то, что он им преподавал. Он не был мелочен или придирчив. Он не носил военной формы, но в классе всегда держался прямо, и если он куда-либо сопровождал воспитанников, при нем всегда был полный порядок. Это был один из тех воспитателей, с которым воспитанники любили ходить на экскурсии на заводы и фабрики, а затем обсуждать все увиденное.

С преобразованием кадетских корпусов в военные гимназии в учебном заведении значительно повысился статус педагогического комитета. Если в кадетском корпусе многие вопросы решались единолично директором, и он лишь изредка прибегал к помощи педагогического комитета, то в новых условиях этот комитет стал тем органом, где обсуждались основные вопросы обучения и воспитания кадет, перевода их из класса в класс, выпуска в военные училища, повышения или снижения баллов за поведение и исключения из учебного заведения. Протоколы заседаний комитета стали главным источником для ознакомления с внутренней жизнью корпуса при инспекторских проверках. В состав педагогических комитетов входили все преподаватели, воспитатели, врачи.

Характеризуя изменения, произошедшие в жизни воспитанников с началом функционирования военных гимназий, выпускник кадетского корпуса при С.П.Озерове, преподаватель химии в корпусе при Фрейгане и преподаватель гимназии при Мезенцове, отставной генерал Л.И.Януш отмечал: “Я хорошо знал нравы и обычаи, взгляды и настроения кадет этого корпуса. В августе 1866 г. я был поражен переменой, свершившейся в воспитанниках; из враждебных к своим руководителям юношей, готовых ежеминутно на самые дерзкие выходки, они превратились в благовоспитанных, доверчивых к преподавателям и воспитателям, полных уважения к своим руководителям воспитанников. Эта перемена произошла в силу здравых педагогических правил, положенных П.И.Мезенцовым в основу своей воспитательской деятельности”.

Однако наследие кадетских корпусов было не так-то легко преодолеть. А.И.Куприн, поступивший во 2-ю Московскую военную гимназию в 1881 г., так описывал взаимоотношения между первоклассником и старшими кадетами: “Каждый второклассник имел над собственностью каждого малыша огромные права. Если новичок не хотел добровольно отдавать гостинцы, старичок безнаказанно вырывал их у него из рук, выворачивал наизнанку карманы его панталон. Большинства вещей новичка, по своеобразному нравственному кодексу гимназии, старичок не смел касаться, но коллекционные марки, перышки и пуговицы, как предметы отчасти спортивного характера, могли быть отбираемы наравне с гостинцами. На казенную пищу тоже нельзя было покушаться, она служила только предметом мены или уплаты долга... Кроме прав имущественных, второклассник пользовался также правами над “животом” малыша, т.е. во всякое время дня и ночи мог сделать ему из лица “лимон” или “мопса”, “показать Москву”, “загнуть салазки” и т.д. Новичок, со своей стороны, обязывался переносить все это терпеливо, по возможности, вежливо и отнюдь не привлекать громким криком внимания воспитателя”.

29-го октября 1871 г. состоялся Высочайший приказ о переводе генерала П.И.Мезенцова на должность директора Пажеского корпуса. В жизни учебного заведения мезенцовская эпоха признается одной из самых плодотворных.

Назначенный после Мезенцова директором военной гимназии генерал-майор Георгий Павлович Кузьмин-Караваев также был одним из выдающихся военных педагогов. Пять с половиной лет Кузьмин-Караваев руководил 2-й Московской военной гимназией.

В течение почти 19-ти лет (с 3 ноября 1878 г. по 12 марта 1897 г.) управлял военно-учебным заведением генерал-майор Федор Константинович Альбедиль, при котором военная гимназия в 1882 г. была преобразована в кадетский корпус новой формации. Военные гимназии, довольно успешно решая вопросы общего образования и воспитания, в то же время теряли связь с военным миром, для которого они были призваны готовить своих воспитанников. Прежние возрасты были переименованы в роты. Старшая рота была вооружена ружьями, для нее были установлены лагерные сборы, где кадеты должны были пройти усиленный курс строевого обучения. Вновь были введены должности ротных командиров, которых директор 2-го Московского кадетского корпуса довольно успешно подобрал из офицеров корпуса, чем заслужил благодарность многих из оставшихся в корпусе офицеров. При Ф.К.Альбедиле в корпусе был воссоздан сначала духовой оркестр, а затем появился оркестр балалаечников.

С восстановлением кадетских корпусов 2-й Московский кадетский корпус стал привлекаться к участию в коронационных мероприятиях и сопровождении Императора во время строевых смотров.

В двадцатых числах марта 1883 г. по приказанию Главного начальника военно-учебных заведений командир 1-й роты Московского юнкерского училища, майор Тимофееев был назначен командиром сводного подразделения, состоявшего из кадет 4-х московских корпусов для обучения их строевому делу. Из этих кадет должен был быть сформирован сборный кадетский батальон для участия в коронации Императора Александра Ш. 15 мая 1883г., в день коронации, батальон был выстроен во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. В январе 1885 г. кадет Михаил Третьяков, хорошо игравший на фортепьяно и имевший задатки композитора, сочинил марш в память совершеннолетия Цесаревича Николая Александровича. Государь Наследник выразил за это кадету свою искреннюю благодарность.

19-го мая 1891 г. Александр III посетил 1-й и 2-й Московские корпуса. Сопровождаемый Московским генерал-губернатором, Великим князем Сергеем Александровичем и военным министром П.С.Ванновским, Император посетил сборные залы кадетских корпусов, где произвел смотр выстроенным корпусам.

Кадеты корпуса принимали участие и в коронационных мероприятиях по случаю восшествия на престол Николая II. В столетнюю годовщину рождения Императора Николая I некоторым сформированным в царствование Николая I частям и учреждениям, в том числе, и 2-му Московскому кадетскому корпусу, Император Николай II повелел присоединить имя Императора Николая I к их прежнему наименованию. С этого времени корпус стал именоваться “2-м Московским Императора Николая I кадетским корпусом”, а на погонах появилась новая шифровка, где стал выбиваться вензель покойного Императора под императорской короною.

Летом 1896 г. лагерный сбор был отменен, и кадетам была дана возможность посетить за казенный счет Всероссийскую промышленную выставку в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде кадеты нашли приют в здании Аракчеевского кадетского корпуса. 12 марта 1897 г. Федор Константинович Альбедиль передал корпус генерал-майору Ивану Сергеевичу Демину. За долгую и плодотворную деятельность Альбедиля на посту директора корпуса его имя Высочайшим приказом было навечно занесено в списки кадетского корпуса.

Воспитанник 1-го Московского кадетского корпуса и Михайловской артиллерийской академии, И.С.Демин большую часть своей службы провел в приготовительном пансионе кавалерийского училища, переименованного в Николаевский кадетский корпус, где он последовательно служил воспитателем, преподавателем математики, ротным командиром и инспектором классов.

8 ноября 1898 г. исполнилось 50 лет со дня основания корпуса. Празднование было отложено до 6 декабря, а в этот день торжество ограничилось только церковной службой. Накануне корпусного праздника 5 декабря в корпусе произошел пожар. Обгорели

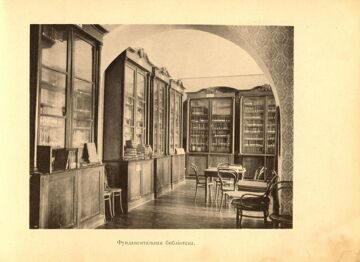

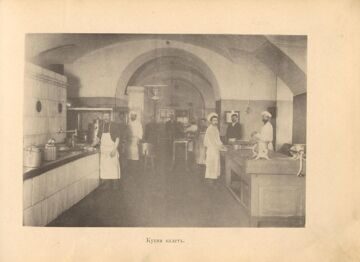

церковь, актовый зал и приемная корпуса. Во время пожара подполковник Зыбин вместе с кадетом 6 класса Всеволодом Кандуровым, с опасностью для жизни, вынесли корпусное знамя, за что были награждены: первый – орденом Владимира 4 ст., а второй — серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью “За усердие” для ношения на груди. Празднование 50-летия корпуса было перенесено в помещения 1-го Московского кадетского корпуса. Ко дню празднования 50-летия воспитателем Скобеевым был составлен и корпусом издан Альбом видов кадетского корпуса.

В день юбилея корпуса были получены поздравительные телеграммы от Императора, Московского генерал-губернатора и командующего войсками Великого князя Сергея Александровича, Великого князя Михаила Николаевича, военного министра Куропаткина, бывшего военного министра Ванновского, бывшего Главного Начальника военно-учебных заведений Махотина и от исполняющего должность Главного Начальника военно-учебных заведений генерал-лейтенанта Якубовского.

Директорами 2-го Московского кадетского корпуса последовательно были:

- 1. Генерал-лейтенант С.П.Озеров (1849-1861);

- 2. Генерал-майор А.В.Фрейганг, Пажеский корпус (1861-1864);

- 3. Генерал-майор П.И.Мезенцов, Дворянский полк (1864-1871);

- 4. Генерал-майор Г.П. Кузьмин-Караваев, Дворянский полк (1872-1877);

- 5. Полковник А.Н.Макаров (1877-1878);

- 6. Генерал-майор Ф.К.Альбедиль, 1-й кадетский корпус (1878-1897);

- Генерал-майор И.С.Демин, 1-й Московский кадетский корпус (1897-1900);

- Полковник Дубасов (1900-1901);

- Генерал-майор В.А.Петров (1901-1907);

- Полковник В.Э.Данкварт (1907)

В период командования корпусом Альбедиля корпус все чаще стали посещать его выпускники, и 8 декабря 1887 г. в корпусе было создано общество вспомоществования. Первыми его членами стали 40 воспитанников корпуса. Бывшие кадеты добились того, чтобы в сборном зале были выставлены портреты бывших директоров кадетского корпуса.

2-й Московский кадетский корпус дал России многих выдающихся деятелей. В дни празднования 50-летия корпуса отмечалось, что 25 его воспитанников дослужились до генеральских званий, наиболее высокие посты занимали: В.В.Сахаров, начальник Главного Штаба; В.А.Бернгарт (1858), комендант Брест-Литовской крепости; И.И.Кушнерев (1854), начальник инженеров Киевского военного округа; В.М.Курсель (1857), начальник 8-й пехотной дивизии; генерал-майор В.Д.Рамбах (1856), начальник Керченских крепостных инженерных укреплений

Первый ученик корпуса, выпускник 1856 г. Д.С.Заботкин дослужился до звания генерал-лейтенанта и должности Главного начальника инженеров. Выпускник корпуса озеровской эпохи генерал-майор А.П.Кичеев (1859) стал впоследствии директором 1-го Сибирского кадетского корпуса, Л.И.Януш (1859) дослужился до звания генерал-майора. М.М.Кудрявый, фельдфебель первого выпуска из III специального класса, успешно окончил артиллерийскую академию, в течение нескольких лет был инспектором классов в Петровской-Полтавской военной гимназии. Мезенцовская эпоха дала военно-учебным заведениям 3-х директоров кадетских корпусов, из воспитанников выросли выдающиеся юристы и профессора академий, специалисты в области артиллерийского дела. Выпускниками корпуса были известный русский писатель А.И.Куприн, художник и беллетрист Н.Н.Каразин (1862), полковник А.Н.Поливанов (1858), инспектор классов 2-го Московского корпуса, автор исторического очерка “Пятидесятилетие 2-го Московского Императора Николая 1 кадетского корпуса”.

На высоких гражданских должностях себя проявили: фельфебель Н.Ф.Петровский (1858), консул в Коканде; Е.А.Куровский, губернатор Воронежа; В.А.Башкиров (1863), директор Кавказских минеральных вод.

Кадеты 2-го Московского кадетского корпуса были потрясены отречением царя и новыми распоряжениями Временного правительства, они отказались выполнять приказы, касавшиеся снятия погон, отмены отдания чести и запрещения исполнять царский гимн. Только после настойчивых уговоров своих командиров они позволили срезать погоны, оставив при этом широкую полоску. В октябре 1917 г. старшие кадеты вместе с кадетами 1-го Московского кадетского корпуса выступили против новой власти. В начале 1918 г. корпус прекратил существование.

Краткая библиография:

- 1. “Пятидесятилетие 2-го Московского Императора Николая 1 кадетского корпуса”, исторический очерк, составленный А.Н.Поливановым - М., 1899 г. - 121 с.

- 2. Поливанов А.Н. “Пятидесятилетие 2-го Московского кадетского корпуса: Альбом” - М., 1900г.- 31 с., ил.

- 3. Пятидесятилетний юбилей Второго Московского Императора Николая 1 кадетского корпуса, 1849-1899 – СПб., 1900 г.- 26 с.

- 4. Греков Ф.В. “Краткий исторический очерк военно-учебных заведений”, 1700-1910 г. - М., 1910 г. -192 с.

- 5. Плеханов А.М., Попов А.А. “Наследники Суворова”, “Русаки”, М., 2001 г., 280 с.